|

Projekte

Im Folgenden stellen wir Ihnen ausgewählte

Projekte vor, die unsere Arbeitsweise verdeutlichen und

Lösungsansätze zu speziellen Themen aufzeigen.

Erfolgreiche

Wiederansiedlung der Flussperlmuschel bei Regensburg

In einem

kleinen Gewässer der Oberpfalz, in dem die

Flussperlmuschel Anfang der 2000er Jahre ausgestorben war,

betrat der Landschaftspflegeverband Regensburg Neuland und

wagte 2005 einen Wiederansiedelungsversuch. Dieser wurde

zu einer Erfolgsgeschichte: Aufgrund der guten

Habitatqualität konnten die jungen Flussperlmuscheln im

Bachgrund natürlich aufwachsen. In einem

kleinen Gewässer der Oberpfalz, in dem die

Flussperlmuschel Anfang der 2000er Jahre ausgestorben war,

betrat der Landschaftspflegeverband Regensburg Neuland und

wagte 2005 einen Wiederansiedelungsversuch. Dieser wurde

zu einer Erfolgsgeschichte: Aufgrund der guten

Habitatqualität konnten die jungen Flussperlmuscheln im

Bachgrund natürlich aufwachsen.

Dies ist bislang einzigartig in Bayern!

Vorbild des Projektes war das erfolgreiche

Naturschutzgroßprojekt zur Bestandsförderung der

Flussperlmuschel in der niedersächsischen Lutter. Grundpfeiler des Erfolges

waren zunächst die Überprüfung der Eignung von Wasser- und

Sedimentqualität für Jungmuscheln sowie die erfolgreiche

Minimierung bestehender Belastungen am Gewässer und in

seinem Einzugsgebiet. In den Jahren 2006 bis 2018

erfolgten dann jährlich Elektrobefischungen, um lokale

Bachforellen zu fangen. Diese Fische wurden direkt vor Ort

in einem Wannenbad mit Flussperlmuschellarven aus

genetisch nahe verwandten Beständen infiziert und danach

umgehend in das Gewässer zurückgesetzt. Parallel dazu

wurden in jedem Jahr frisch von gezüchteten Wirtsfischen

abgefallene Jungmuscheln direkt in das Bachsediment

infiltriert.

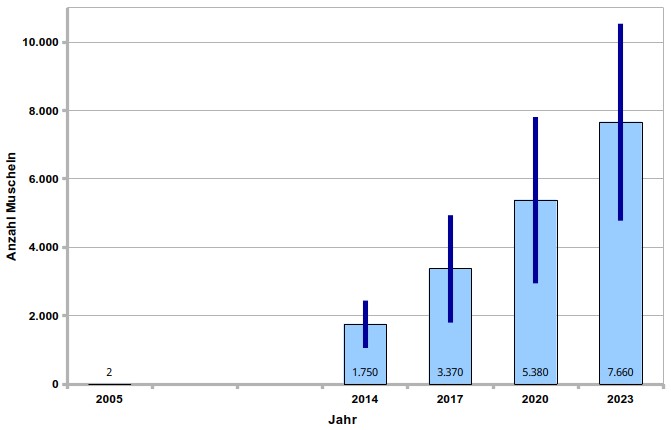

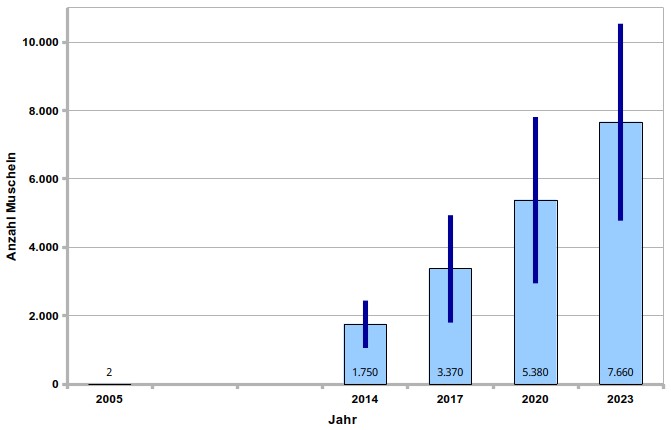

Nach ersten Zufallsfunden junger Flussperlmuscheln wurde

2014 ein Monitoring eingerichtet und ein Bestand von rund

1.750 Tieren festgestellt. In regelmäßigem Abstand werden

nun Größe und Altersaufbau der Population sowie die

Sterblichkeitsrate und die Habitateignung des Sedimentes

erfasst.

Aktuell sind rund 3,5 km Bachstrecke besiedelt. Die

Gesamtpopulation wird auf knapp 8.000 Flussperlmuscheln im

Alter zwischen 6 und 15 Jahren geschätzt (Monitoring 2023)

und ist damit größer als die Anzahl an Jungmuscheln, die

bisher in Bayern halbnatürlich nachgezüchtet und

ausgewildert wurde.

Seit 2020 reproduziert die Population nachweislich

natürlich. Daher wurden die bestandsfördernden Maßnahmen

ausgesetzt. Das Monitoring von Population und Habitat

läuft jedoch weiter. Auch deswegen, weil wiederkehrende

Bauaktivitäten des Bibers in der Muschelstrecke den

Feinsedimentgehalt des Bachsubstrates möglicherweise

erhöhen und damit den Lebensraum nachteilig verändern

könnten.. mehr

-

Gewässerverträgliche

Landwirtschaft

In den

Einzugsgebieten der Muschelgewässer im sächsischen und

bayerischen Vogtland hat die landwirtschaftliche Nutzung

bislang einen vergleichsweise geringen

Intensivierungsgrad. Momentan zeichnet sich jedoch ab,

dass die Landwirte die Wertschöpfung aus den Flächen

künftig steigern müssen, um auf dem Markt konkurrenzfähig

sein zu können. Aktuell stellt sich daher die Frage, wie

die besonders hohen Ansprüche der Flussperlmuschel durch

eine ökonomisch rentable Landwirtschaft erfüllt werden

können. In den

Einzugsgebieten der Muschelgewässer im sächsischen und

bayerischen Vogtland hat die landwirtschaftliche Nutzung

bislang einen vergleichsweise geringen

Intensivierungsgrad. Momentan zeichnet sich jedoch ab,

dass die Landwirte die Wertschöpfung aus den Flächen

künftig steigern müssen, um auf dem Markt konkurrenzfähig

sein zu können. Aktuell stellt sich daher die Frage, wie

die besonders hohen Ansprüche der Flussperlmuschel durch

eine ökonomisch rentable Landwirtschaft erfüllt werden

können.

Vorüberlegungen zu einer flussperlmuschel-verträglichen

Landwirtschaft, die wir für das Bayerische Landesamt für

Umwelt (Augsburg) in Thesen

zusammengefasst haben, deuten darauf, dass nur eine sehr

extensive und konservierende, nicht aber eine vorrangig

produktionsorientierte Landbewirtschaftung ohne negative

Auswirkungen auf die Muschelgewässer wäre. Daher sieht

unser Konzept für den Gewässerschutz in der

Kulturlandschaft eine Kombination aus moderaten

Extensivierungsschritten und Maßnahmen zum naturnahen

Stoffrückhalt am Gewässernetz vor (s.u. und

Einzugsgebietsstudien).

Können

Signalkrebse die Flussperlmuschel schädigen?

An einem Perlgewässer in der Oberpfalz

wurden ungewöhnliche Beschädigungen an lebenden

Flussperlmuscheln beobachtet, für die der eingeschleppte

Signalkrebs verantwortlich zu sein schien. Im Auftrag des

Fischereiverbandes Oberpfalz e.V. führten wir im Sommer

2008 eine Inventur der Schäden und der Krebspopulation

durch. An einem Perlgewässer in der Oberpfalz

wurden ungewöhnliche Beschädigungen an lebenden

Flussperlmuscheln beobachtet, für die der eingeschleppte

Signalkrebs verantwortlich zu sein schien. Im Auftrag des

Fischereiverbandes Oberpfalz e.V. führten wir im Sommer

2008 eine Inventur der Schäden und der Krebspopulation

durch.

Rund 40% aller untersuchten Muscheln zeigten Anzeichen von

Krebsübergriffe: Die Schalenenden mancher

Flussperlmuscheln waren mechanisch zerstört, so dass die

Muschel ihre Schale im Extremfall nicht mehr vollständig

schließen konnten. Bei einigen Krebsen, die innerhalb der

von Muscheln besiedelten Strecke gefangen wurden, war der

Scherenfinger oder das Scheren-Endglied abgebrochen. Dies

wurde als Indiz dafür gedeutet, dass die Krebse

tatsächlich Urheber der Schäden an den Muschelschalen

sind: Die angegriffenen Muscheln können durch

Schalenschluss die Scherenspitze des Angreifers einklemmen

und abbrechen.

Im Gewässer wurde durch einmalige Bereusung in 100m -

Abständen eine durchgängige Signalkrebsbesiedlung auf

einer Strecke von knapp 7 km ermittelt. Messungen

legten nahe, dass die obere Verbreitungsgrenze durch die

geringere Wassertemperatur bestimmt ist. Im

muschelführenden Abschnitt wurden bei einer

Fang-Wiederfang Untersuchung an vier Terminen insgesamt

1.383 Signalkrebse in zwei Probestrecken von je 100 m

Länge nachgewiesen. Die Auswertung der Fangergebnisse mit

einem Closed-Captures Ansatz schätzte den Krebsbestand

auf 2.350 Tiere. Eine daraus abgeleitete,

vorsichtige Hochrechnung bezifferte die Krebspopulation

innerhalb der 1,1 km langen, von Perlmuscheln besiedelten

Strecke auf rund 13.000 Individuen.

Wir schätzen die Schädigung der Muscheln durch

Signalkrebse als ernste Bedrohung des ohnehin

überalterten und stark im Rückgang begriffenen

Flussperlmuschelbestandes im betroffenen Bach ein. Zu

möglichen Schutzmaßnahmen zählen die Evakuierung der

Muscheln in nicht von Krebsen besiedelte Abschnitte oder

Seitengewässer sowie der Versuch der Schadensminderung

durch permanentes Ausfischen der großen, aktiven Krebse.

Bei den Freilandarbeiten zu diesem Projekt wurden wir

tatkräftig von Frau Stefanie Landgraf, die Daten für ihre

Facharbeit am Josef-von-Fraunhofer-Gymnasium / Cham erhob,

unterstützt. siehe auch Veröffentlichungen:

Schmidt & Landgraf 2009 und Schmidt & Vandré 2012

-

Bayerns

UrEinwohner - Projekt "Von Muscheln und Menschen"

Die

Flussperlmuschel- vorkommen Bayerns sind - bis auf wenige

Ausnahmen - stark überaltert und in den letzten

Jahrzehnten massiv im Rückgang begriffen. Am Beispiel des

kulturhistorisch bedeutsamen Perlenbaches zwischen

Schönwald und Rehau haben wir versucht, aus einem

historischen Blickwinkel heraus Gründe für diese

Entwicklung zu finden. Hierzu wurde die frühere Gewässer-

und Landnutzung im Einzugsgebiet recherchiert. In

Gesprächen mit Ortsansässigen wurde der Wandel

insbesondere seit dem zweiten Weltkrieg erörtert. Die

Flussperlmuschel- vorkommen Bayerns sind - bis auf wenige

Ausnahmen - stark überaltert und in den letzten

Jahrzehnten massiv im Rückgang begriffen. Am Beispiel des

kulturhistorisch bedeutsamen Perlenbaches zwischen

Schönwald und Rehau haben wir versucht, aus einem

historischen Blickwinkel heraus Gründe für diese

Entwicklung zu finden. Hierzu wurde die frühere Gewässer-

und Landnutzung im Einzugsgebiet recherchiert. In

Gesprächen mit Ortsansässigen wurde der Wandel

insbesondere seit dem zweiten Weltkrieg erörtert.

Tiefgreifende Veränderungen betrafen den Anfall und Umgang

mit häuslichen und industriellen Abwässern, die Methoden

der Flächenbewirtschaftung, Düngetechnik und -aufkommen

sowie Eingriffe in die Gewässer selbst wie Verrohrung oder

Begradigung. Dieser Landschaftswandel wird in einer Broschüre

beschrieben, u.a. in einer Gegenüberstellung alter und

aktueller Geländekarten illustriert und in den Aussagen

der befragten Zeitzeugen dokumentiert.

Das Projekt haben wir im Auftrag und in Zusammenarbeit mit

den Landschaftspflegeverbänden Landkreis und Stadt Hof

e. V. und Naturpark Fichtelgebirge e. V. -

Landschaftspflegeverband im Landkreis Wunsiedel im

Fichtelgebirge durchgeführt. Es ist Teil der

Kampagne Bayerns UrEinwohner der

Bayerischen Landschaftspflegeverbände und des Bayerischen

Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz. Mit ihr wird auf einzigartige,

schützenswerte bayerische Tier- und Pflanzenarten

aufmerksam gemacht.

Flussperlmuschel

und die Landnutzung im Einzugsgebiet sächsischer

Perlgewässer

Im Auftrag des Zweckverbandes "Naturpark

Erzgebirge/ Vogtland" wurde eine Studie zur Belastung der

sächsischen Flussperlmuschelgewässer durch die

Landwirtschaft erstellt. Mit dem Blick auf die diffuse

Belastung aus dem gesamten Einzugsgebiet hat diese

Untersuchung Pilotcharakter. Sie wurde in Zusammenarbeit

mit dem Ingenieurbüro

Lenz, Ringelai erstellt. Im Auftrag des Zweckverbandes "Naturpark

Erzgebirge/ Vogtland" wurde eine Studie zur Belastung der

sächsischen Flussperlmuschelgewässer durch die

Landwirtschaft erstellt. Mit dem Blick auf die diffuse

Belastung aus dem gesamten Einzugsgebiet hat diese

Untersuchung Pilotcharakter. Sie wurde in Zusammenarbeit

mit dem Ingenieurbüro

Lenz, Ringelai erstellt.

- siehe auch Einzugsgebietsstudien

-

Vor allem Nährstoff- und Schlammeinträge belasten den

Lebensraum der Flussperlmuschel. Erosion, Auswaschung

überschüssiger Nährstoffmengen und Düngerabschwemmung sind

der Beitrag der Landwirtschaft. An Hand von Hochrechnungen

neu erhobener und vorhandener Daten wurde deutlich, dass

der Landwirtschaft neben den kommunalen Abwässern eine

wesentliche Verantwortung für die Minderung der Belastung

und die Sanierung der Perlgewässer zukommt.

Die Belastungen wurden durch Kartierung und

Datenauswertung begutachtet und bewertet. Es zeigte sich,

dass Belastungsschwerpunkte oft weit entfernt von den

Hauptbächen und damit in der Regel außerhalb der

Schutzgebiete liegen. Stickstoffmessungen in Seitenbächen

und Dränagewässern zeigten, dass vor allem aus den

Ackerflächen und in geringerem Maße aus dem Grünland

Stickstoff ausgetragen wird. Die Wälder trugen trotz der

atmosphärischen Stickstoffeinträge noch nicht zur

Stickstoffbelastung bei. Die Kartierung der Einzugsgebiete

ergab zudem, dass viele Ackerflächen durch Grünland gut

vom Gewässernetz abgeschirmt sind. Einige Schläge haben

jedoch über Gräben und Seitengewässer einen direkten

Anschluss an die Perlgewässer. Hier wurden flächenscharfe

Maßnahmenvorschläge wie die Anlage von Dauerbegrünungen

und Feuchtflächen zum Nährstoffrückhalt abgeleitet.

Zusätzlich wurden Feuchtflächen zur Denitrifikation von

ausgewaschenem Stickstoff vorgesehen.

Aus den Habitatansprüchen der Flussperlmuschel wurden

allgemeine Minderungsziele für die Belastung abgeleitet.

Danach müssen die N- und P- Austräge etwa um die Hälfte

bis zwei Drittel reduziert werden. Diese Minderungen sind

gleichermaßen von der Landwirtschaft und der

Abwasserwirtschaft zu fordern.

Hieraus wurden u.a. folgende konkrete Ziele abgeleitet:

Der N-Bilanzüberschuss muss auf im Schnitt 25 bis 35 kg

N/ha gesenkt werden. Die Bodenerosion muss weitgehend

unterbunden werden. Auf Risiko-Ackerstandorten mit

Anschluss an das Gewässer muss ein strenger Erosionsschutz

oder die Umwandlung in Grünland gefordert werden.

Düngerabschwemmungen müssen durch geeignete Techniken wie

z.B. Gülle-Injektionsgrubber und optimierte

Ausbringungszeitpunkte unterbunden werden.

In Gesprächen mit den Landwirten wurden die

Wirtschaftsweisen und Betriebsstrukturen erfasst. Es

zeigte sich, dass alle befragten Betriebsleiter

grundsätzlich bereit sind, Maßnahmen zum Gewässerschutz

auf ihren Flächen zu akzeptieren oder an ihnen

mitzuwirken.

LIFE-Natur Projekt

abgeschlossen

Im Juli 2007 wurden im Life-Natur Projekt "Großmuscheln

im Dreiländereck Bayern-Sachsen-Tschechien" unter

Trägerschaft des Bezirkes Oberfranken die letzten Arbeiten

zum Schutz von Flussperlmuschel und Bachmuschel

abgeschlossen. Im Juli 2007 wurden im Life-Natur Projekt "Großmuscheln

im Dreiländereck Bayern-Sachsen-Tschechien" unter

Trägerschaft des Bezirkes Oberfranken die letzten Arbeiten

zum Schutz von Flussperlmuschel und Bachmuschel

abgeschlossen.

Zu Projektende wurden natürlich aufgekommende junge

Flussperlmuscheln und auch junge Bachmuscheln

nachgewiesen. Die Bachmuscheln stammen aus der jährlich

durchgeführten Infektion der im Gewässer lebenden

Wirtsfische.

Die Schutzbemühungen im Dreiländereck gehen weiter.

Nährstoff- und Schlammeinträge aus landwirtschaftlich

genutzten Flächen belasten noch immer über die

Seitengewässer die Muschelbäche und müssen weiter

verringert werden. Die Feinsedimenteinte werden bereits in

neu angelegten Schlammfängen teilweise zurückgehalten.

Diese Schlammfänge müssen längerfristige unterhalten

werden.

Weiter sollen die direkten Artenhilfsmaßnahmen in Form

künstlicher Wirtsfischinfektionen fortgeführt werden, um

die begonnene Verjüngung der Bestände zu forcieren.

Erfahrungsaustausch

mit finnischen Kollegen

Da wir der Ansicht sind, dass nur der

Blick von außen eine objektive Wahrnehmung der eigenen

Arbeit erlaubt, stehen wir seit Beginn unserer Tätigkeit

im Umfeld des Themas „Flussperlmuschel” in regem Kontakt

mit deutschen und ausländischen Muschelfachleuten und

besuchen andere Projekte. Da wir der Ansicht sind, dass nur der

Blick von außen eine objektive Wahrnehmung der eigenen

Arbeit erlaubt, stehen wir seit Beginn unserer Tätigkeit

im Umfeld des Themas „Flussperlmuschel” in regem Kontakt

mit deutschen und ausländischen Muschelfachleuten und

besuchen andere Projekte.

Neben Exkursionen zu tschechischen, schottischen,

britischen, irischen, dänischen, französischen und

belgischen Kollegen haben wir im September 2006 zusammen

mit finnischen Spezialisten Flussperlmuschelgewässer

nördlich des Polarkreises bereist. mehr

|

In einem

kleinen Gewässer der Oberpfalz, in dem die

Flussperlmuschel Anfang der 2000er Jahre ausgestorben war,

betrat der Landschaftspflegeverband Regensburg Neuland und

wagte 2005 einen Wiederansiedelungsversuch. Dieser wurde

zu einer Erfolgsgeschichte: Aufgrund der guten

Habitatqualität konnten die jungen Flussperlmuscheln im

Bachgrund natürlich aufwachsen.

In einem

kleinen Gewässer der Oberpfalz, in dem die

Flussperlmuschel Anfang der 2000er Jahre ausgestorben war,

betrat der Landschaftspflegeverband Regensburg Neuland und

wagte 2005 einen Wiederansiedelungsversuch. Dieser wurde

zu einer Erfolgsgeschichte: Aufgrund der guten

Habitatqualität konnten die jungen Flussperlmuscheln im

Bachgrund natürlich aufwachsen.

An einem Perlgewässer in der Oberpfalz

wurden ungewöhnliche Beschädigungen an lebenden

Flussperlmuscheln beobachtet, für die der eingeschleppte

Signalkrebs verantwortlich zu sein schien. Im Auftrag des

Fischereiverbandes Oberpfalz e.V. führten wir im Sommer

2008 eine Inventur der Schäden und der Krebspopulation

durch.

An einem Perlgewässer in der Oberpfalz

wurden ungewöhnliche Beschädigungen an lebenden

Flussperlmuscheln beobachtet, für die der eingeschleppte

Signalkrebs verantwortlich zu sein schien. Im Auftrag des

Fischereiverbandes Oberpfalz e.V. führten wir im Sommer

2008 eine Inventur der Schäden und der Krebspopulation

durch.

Die

Flussperlmuschel- vorkommen Bayerns sind - bis auf wenige

Ausnahmen - stark überaltert und in den letzten

Jahrzehnten massiv im Rückgang begriffen. Am Beispiel des

kulturhistorisch bedeutsamen Perlenbaches zwischen

Schönwald und Rehau haben wir versucht, aus einem

historischen Blickwinkel heraus Gründe für diese

Entwicklung zu finden. Hierzu wurde die frühere Gewässer-

und Landnutzung im Einzugsgebiet recherchiert. In

Gesprächen mit Ortsansässigen wurde der Wandel

insbesondere seit dem zweiten Weltkrieg erörtert.

Die

Flussperlmuschel- vorkommen Bayerns sind - bis auf wenige

Ausnahmen - stark überaltert und in den letzten

Jahrzehnten massiv im Rückgang begriffen. Am Beispiel des

kulturhistorisch bedeutsamen Perlenbaches zwischen

Schönwald und Rehau haben wir versucht, aus einem

historischen Blickwinkel heraus Gründe für diese

Entwicklung zu finden. Hierzu wurde die frühere Gewässer-

und Landnutzung im Einzugsgebiet recherchiert. In

Gesprächen mit Ortsansässigen wurde der Wandel

insbesondere seit dem zweiten Weltkrieg erörtert. Im Auftrag des Zweckverbandes "Naturpark

Erzgebirge/ Vogtland" wurde eine Studie zur Belastung der

sächsischen Flussperlmuschelgewässer durch die

Landwirtschaft erstellt. Mit dem Blick auf die diffuse

Belastung aus dem gesamten Einzugsgebiet hat diese

Untersuchung Pilotcharakter. Sie wurde in Zusammenarbeit

mit dem

Im Auftrag des Zweckverbandes "Naturpark

Erzgebirge/ Vogtland" wurde eine Studie zur Belastung der

sächsischen Flussperlmuschelgewässer durch die

Landwirtschaft erstellt. Mit dem Blick auf die diffuse

Belastung aus dem gesamten Einzugsgebiet hat diese

Untersuchung Pilotcharakter. Sie wurde in Zusammenarbeit

mit dem  Im Juli 2007 wurden im Life-Natur Projekt "Großmuscheln

im Dreiländereck Bayern-Sachsen-Tschechien" unter

Trägerschaft des Bezirkes Oberfranken die letzten Arbeiten

zum Schutz von Flussperlmuschel und Bachmuschel

abgeschlossen.

Im Juli 2007 wurden im Life-Natur Projekt "Großmuscheln

im Dreiländereck Bayern-Sachsen-Tschechien" unter

Trägerschaft des Bezirkes Oberfranken die letzten Arbeiten

zum Schutz von Flussperlmuschel und Bachmuschel

abgeschlossen. Da wir der Ansicht sind, dass nur der

Blick von außen eine objektive Wahrnehmung der eigenen

Arbeit erlaubt, stehen wir seit Beginn unserer Tätigkeit

im Umfeld des Themas „Flussperlmuschel” in regem Kontakt

mit deutschen und ausländischen Muschelfachleuten und

besuchen andere Projekte.

Da wir der Ansicht sind, dass nur der

Blick von außen eine objektive Wahrnehmung der eigenen

Arbeit erlaubt, stehen wir seit Beginn unserer Tätigkeit

im Umfeld des Themas „Flussperlmuschel” in regem Kontakt

mit deutschen und ausländischen Muschelfachleuten und

besuchen andere Projekte.